监测评估的重要性似乎不言而喻,很少有人会反对公益应该做监测评估。但举目望去,中国公益界拿得出手的监测评估案例,却屈指可数。

既然重要,为什么却做得很少呢?

你们机构动过要做评估的念头吗?实施了吗?为什么没启动?有什么顾虑?如果实施了,你觉得评估作用大吗?它带来了什么变化?

很多人觉得应该做,但不知道怎么做,做了的也不太满意,这大概就是中国公益监测评估的现状吧。

这里头有第三方评估机构能力的原因,此处不谈。这门课程是给CDR伙伴机构讲的,咱们自己先要求自己。

监测评估做得好不好,和咱们作为评估发起方的公益思路和管理水平,有很大关系。

MEL是什么?

先讲监测、评估、学习的定义。

- 监测(Monitor):是项目执行过程中持续进行的管理行为,定期搜集和分析关于项目投入、活动、产出以及近期成果的信息。

- 评估(Evaluation):是一种阶段性研究行为,对项目给服务对象以及社会带来的改变进行严谨系统的分析和判断。

- 学习(Learning):是行为改善,也即从不那么有效的行为向更加有效的行为的改善。

由此可见,监测评估都是手段,不是目的。监测评估的目的,是学习,是行为改善。因此我们在说ME的时候,要注意把L考虑到。

综合起来讲,MEL就是要不断探寻、管理以及扩散更有效的解决方案。

探寻有效方案

公益界常说,公益组织给社会做贡献的一个重要方式是社会创新,也就是针对一个社会问题,探索有效、可持续、宜推广的方案。

如果真把这个创新功能当回事,咱就需要用到监测评估。

以提高孩子读写能力为例:

• 给每个班配图书角,有效吗?

• 图书角+每周一堂阅读课,有效吗?

• 怎样的阅读课是有效的?

• 给家长定期发阅读书目推广文,有效吗?

这样,开发项目的过程就是一个研发探寻的过程,目的是找到有效方案,找到方案中的有效成分。

如此这般的项目开发思路,需要我们:

• 确立合适的变化目标。比如提高读写能力,目标不能是捐赠图书、建图书角,这些都是活动,不是活动希望推动的社会变化。

• 明确目标的具体含义。读写能力是什么能力?如何衡量?

• 明确实现目标的路径。为了提高读写能力,需要事先做到什么?

以上就是项目的变革理论。梳理变革理论,是咱们自己的责任,不能完全甩手给第三方机构。很多公益机构不能制定自己的变革理论,说明我们还没有做好监测评估的准备。

当然,探索有效方案,要求我们真的看重有效,并且如果无效了,愿意承认,还愿意调整行为。

这似乎是天经地义的事,但真实情况并非如此。很多时候,公益组织无法判断自己是不是有效,甚至有一些极端的情况,捐赠人、执行人明知无效,也仍在继续。这样的例子,你见过吗?

内部绩效管理

项目开发完,进入实施阶段,我们希望同事们能够围绕目标(预期成果)去工作,而不是围绕活动工作。

这两者的差别很大。围绕着活动做,把事按计划做完就行了,围绕着目标做,会有更强的主动性,可能需要多做很多工作,可能会灵活调整,找到更好的方法。

这时候,机构希望开发出几条关键绩效指标,定期收集和检查,一方面及时发现问题,及时调整;另一方面,也方便向理事会、出资人做简明扼要的成效报告。

内部绩效管理,如果做得好,既有助于对内改善行为,又有助于对外披露成效。当然,这对机构管理提出了更高的要求。

你见过这样的组织吗?他们为什么能做到呢?

这里头的难点是什么?设计成效监测指标。你看大多数公益机构的年报,披露的信息,几乎都是产出型的,筹了多少款,服务了多少人次。这和成效指标还有很大很大差距。

好的绩效指标长什么样?

• 首先,要对实现目标有关键意义。捐赠图书数量就没多少意义,因为很可能被锁起来。孩子们的平均阅读量更有意义一些,孩子们作文内容的丰富程度,可能就更有意义。

• 其次,工作人员在工作过程中就能收集。我们不能雇一家评估机构全程陪伴收集绩效数据。这意味着,绩效指标本身不能太复杂,要便于衡量和收集。

要想找到这样的绩效指标,同样要求机构对自己的变革理论拆解得非常清晰。同时,机构还需要把收集和分析绩效信息,纳入到正式工作流程,不能等到理事会问起才收集,那个时候可能已经晚了。

另外,需要特别提醒的是,绩效管理要求组织有实事求是、开放包容的文化,绩效管理不是找成绩的工具,也不是苛责的工具。

扩散有效方案

找到了有效方案,公益机构实施,覆盖的范围总归有限,为了实现大规模、系统性的变化,需要将方案推广给政府或者社会公众采纳。

如上图之中,影响评估的读者是谁?是政策制定部门,或者社会公众。再往前进一步,解决方案要推广给谁呢?是政府部门或社会公众。

这个时候,评估要发挥作用,有三个很重要的条件:

第一:项目(解决方案)从最开始就是为广泛大范围的人群设计的。宜推广的项目 ,需要具备一定的条件,比如普通人也能实施,比如经济上可行划算,不能是你投入大量人力物力才能做成,如果扩大到社会层面,政府负担不起,普通人负担不起,他们就不会采纳。如果设计的项目不符合条件,它就还没做好广泛推广的准备,此时不宜进行影响评估。

第二,评估要回答政策制定部门或者社会公众关心的问题,而不是你关心的问题。CDR常以阅读来举例。公益机构的理念一般都比较“非主流”,公益机构推广阅读,大多提倡自主阅读、快乐阅读,不提倡功利化阅读,不重视学习成绩。因此很多阅读推广机构做评估,不想评估阅读对学习成绩的影响。

但教育局领导、学校校长、家长关心学习成绩,有些孩子也关心。我们希望向他们推广阅读,我们得向他们展示,阅读对学习成绩的影响。是正向影响,没有影响,还是负向影响?如何能促进正向影响,避免负向影响?作为严肃的阅读推广机构,我们要给利益相关方一个经得起考验的交代。

第三,政策倡导、公众倡导是系统工程,需要很多后续工作。一个创新方案,不是评估验证有效,别人就会自动采纳,创新的推广,还有很多工作要做。这在我们以后的课程中再详细拆解。

做好MEL的前提

上面介绍了三种监测评估的场景,当然还有更多场景,但我们已经可以管中窥豹了。MEL难在哪里呢?做好监测评估,需要哪些条件?

首先,组织要建立实事求是、有效公益的文化,组织愿意主动追求更有效、更可持续、更宜推广的方案。这样,才会产生对监测评估的实际需求。

其次,监测评估是组织管理的一部分,不能孤立存在,它要求公益组织具备优秀的战略规划和项目设计能力,还要求搭配很多其它工作,才能充分发挥作用。

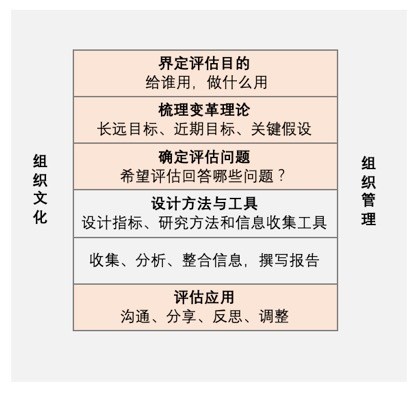

画一份评估工作流程,如下:

在这六个步骤当中,界定评估目的,梳理变革理论,确定评估问题,应用评估发现,都应该是我们自己主导的,设计信息搜集方法工具,收集信息、撰写报告,可以由评估机构主导。

监测评估能不能做好,能不能用好,我们有很大责任。

几个相关的问题和思考

问题1:有一家做社区儿童服务的公益组织,负责人跟我吐槽,“资助官员总是反复问我,‘你们项目带来了什么变化’而且一定要讲到孩子发生了什么变化”,他被问得非常困扰。你有被这样吐槽过吗?你觉得资助官员做得对吗?

首先,我认为资助官员做的是对的,没有大问题,虽然这会给合作伙伴带来一定压力。压力不见得是坏事。资助机构是公益组织发展的重要压力来源之一,缺少了这个压力来源,对培养公益组织的契约精神和专业能力是不利的。当然,我们在提出挑战的同时,也要有爱与陪伴:

1.挑战(或建议)要本着对伙伴有利的原则

我们在提建议的时候,要为了对方好,而不能仅从自己的需要出发。配合这个原则,我们要尽量对伙伴整体状况有所了解,我们也要倾听伙伴们认为自己面临什么困难,将他们关心的问题和我们发现的问题结合起来思考,这样提出的挑战和建议会更有质量。

2.分析挑战背后的原因

为什么伙伴会感到困扰?是本来就不想追求成效?还是不能将自己日常的具体工作与目标对象的变化联系起来?还是机构已经观察到孩子的一些变化,但是不能条理清晰地表达出来?原因不同,所需要的帮助也不一样。

3.要有陪伴伙伴成长的耐心

我们需要理解,即使伙伴们现在不能回答好这个问题,也不表示这是一家糟糕的机构。能够讲清楚成效变化,是一种很高阶的能力。这种能力,往往要花很长时间来培养。甚至公益组织能界定好目标,也要经历几年的时间。

爱与挑战,一体两面,我们可以挑战一下自己,让自己同时具备这两种能力。

问题2:你见过监测评估发生较大作用的真实案例吗(国内外均可)?

我这里推荐一份案例:5800万美元项目的评估之旅(点击即可跳转)。我整理了这份案例中一些有意思的要点,在这里分享。大家读过这篇案例后,可以分享下你还有什么其它启发。

1.把评估纳入正式议程很重要

项目运行一段时间,如果出了问题,组织内会有一部分员工或理事率先感知到,但是大部分情况下,只能私下议论或者偶尔批评,不一定能被提上正式议程。基金会的一些大型项目或者重点品牌项目,可以把定期评估(比如每3-5年)作为一个重要机制,对项目进行深入的反思和调整。

2.每个项目都应该有一个主打目标

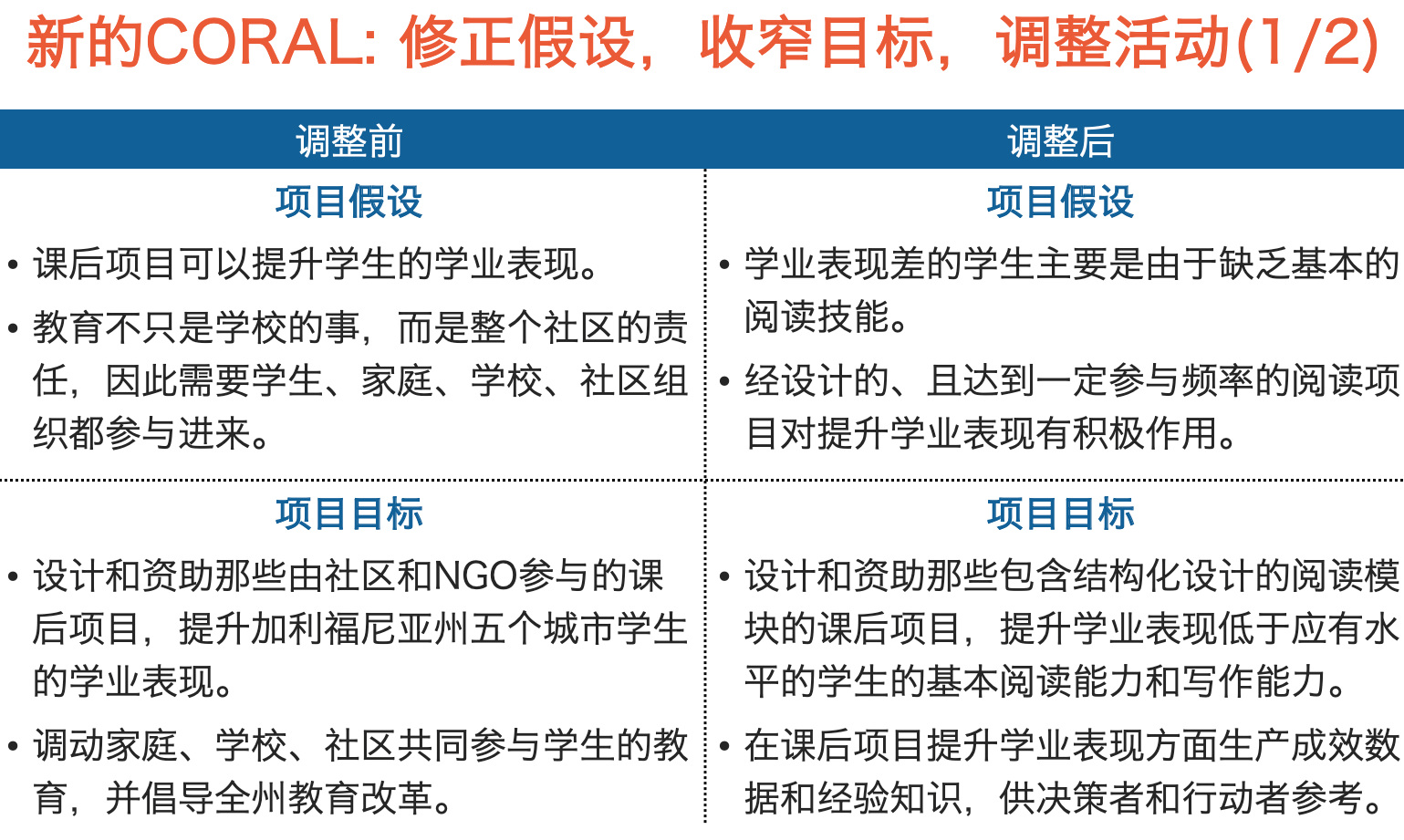

没有主打目标,我们很难判断项目是否成功。上面这个案例的核心目标就是:提升加利福尼亚州五个城市中弱势学校学生的学业表现。

同很多公益组织的项目一样,它有着看上去很赞的理念,比如它说,教育不只是学校的事,也是整个社区的责任,因此需要学生、家庭、学校、社区组织都参与进来,共创高质量的课后学习机会。

但理念是一回事,目标是另一回事。目标有更客观的标准。很快他们就发现,项目服务孩子的数量远不如预期,单人服务成本超过预期的2倍,更重要的是,绝大多数都只是开展艺术、音乐、体育活动来丰富学生的课余生活,对于学业提高的作用不大。这里当然不是说,艺术、音乐、体育这些不重要,而是与这家基金会的目标关系不大。

3.一边做项目,一边关注本领域的研究进展

随着项目的进展,该领域的研究也在深入,一些原来没有注意到的问题,逐渐浮现。这些新的研究,很可能对项目基本假设提出巨大挑战,也会给项目带来新机遇。比如这个项目,后来出现很多关于课后教育的研究,研究发现,与学校教育缺少衔接性的课后项目对于提高学习成绩作用不大,而提高阅读能力可能是更好的选择。

4.评估问题应尽量具体

这个案例中的评估问题就提得非常具体,这很值得我们学习。你看,他们的评估问题不是:

- 评估项目对学生的影响;

- 评估项目对家长的影响;

- 评估项目对老师的影响。

而是:

- 学生家长和学校希望课后项目实现什么目标?

- 学生退出课后项目的主要原因是什么?

- 学生的阅读兴趣、阅读能力和对学校的态度有什么变化?

- 学生的参与程度与学业能力提升的关系?

- 哪些学生进步更快?(例如英语是否为母语,原有阅读能力水平等)

这些问题的目标性更强,有更强的行动指向,直接指向后期希望改进的方向,为其提供依据。我们做项目评估的时候,在收集信息之前,要尽量把评估问题写到这种程度。

5.他们对项目逻辑做了调整

他们对项目假设和项目目标做了调整。前后对比,调整后的内容,就更加聚焦了。用CDR的常用说法,调整之后,靶心更加清楚了。项目就像打靶,靶心越清楚,越有穿透力,效果也可能会更好。

6.他们深刻反思并诚意对外分享

他们反思得比较彻底,挖内心挖得比较深刻,还愿意公开出来,很让人佩服。比如:

他们反思:自己为什么不早做评估调整,如果没有外部压力,例如资产缩水、领导层更迭,很可能项目会沿着惯性继续,继续走原来不那么有效的路线。

他们反思:基金会本能地认为自己的项目好,第一反应是继续原有的项目,甚至扩大项目,而不是挑战自己的假设。

他们反思:自己在没有可靠的事实依据、没有深思熟虑的变革理论的情况下,贸然启动重大项目。雄心壮志必不可少,但应该有可靠的战略和跟踪进展的方法。

最后需要说明的是,我们研读案例,不是为了借鉴他们的内容,而是借鉴他们思考的方式。每一个案例,具体的做法,可能更适用于那个机构、那个时候,但是他们思考的方式、做事的方式,可借鉴性更强。

_20231225115943.jpg)