公益的目的是什么?这是一个重要的问题。

企业的目的是什么,共识度较高。经济学讲,是股东利益最大化。管理学讲,是为客户创造价值。这两者是相通的,只有给客户创造价值,长期上才能实现股东利益最大化。

公益的目的是什么,共识度较低。与企业的目的对照,一则是实现捐赠人的社会理想,公益从业者是受捐赠人的委托开展工作,二则要给社会尤其是其中的弱势群体创造价值。这两者也应该是相通的。只有给社会创造价值,才能实现捐赠人的社会理想。

企业,给客户创造价值,给股东回报利润。公益,给社会创造价值,给捐赠人回报社会改变。创造价值,就是要解决问题,带来改变。问题解决框架,是公益最基础的思考框架之一。

它可以应用在组织战略、业务策略、公益项目等不同层面。

- 组织战略:问题即组织希望改变的现状,改变即愿景,公益行动即使命。后续在《基金会组织管理》板块中再做介绍。

- 业务策略:可参考《成效导向的资助计划设计》。

- 公益项目:问题即现状或需求,改变即目标,公益行动即项目活动。

此框架,最关键是前后两端。一是问题分析,本节讲。二是变革理论,下节讲。变革、改变、变化,英文都是change,在我这里是一个意思。

这两讲也对应了公益界的两个难题:一、讲不清楚我们要解决什么问题;二、讲不清楚我们带来了什么改变。假如是医生,一讲不清楚病在哪里,二讲不清楚治没治好。如若长期如此,公益就很难赢得社会尊重。

问题分两类

社会每天都会遇到问题,这些问题可分为两类。

一类是小范围的、阶段性的问题。常见的比喻,自行车车胎爆了。这类问题一般不需要深入的分析,直接补上就好了。

公益行业也有不少这样的问题。比如,灾害发生了,紧急缺生活物资,不用分析原因,弄清楚缺什么、缺多少,送过去就好了。过上一段时间,紧急需求就消失了。再如,有些孩子因贫辍学,有人生了大病,公益项目捐钱助学、大病救助,缓解当事人的燃眉之急。这些项目是人道主义的,显然值得赞许。

如果问题规模很大、长期存在、频繁发生。这就意味着,问题会再次出现,直接修补式的帮忙作用不大。此时就需要弄清楚问题背后的原因,针对原因下手,问题才能解决。

这样的问题也大量存在。偏远乡村的贫困,西部山区儿童没上幼儿园,寄宿制住校生心理健康,工业污染,垃圾围城,公益项目效果不显著,第三部门多样性欠缺,如此等等。

解决这样的问题,就需要动用问题分析技术。

界定对象

要分析问题,得先界定问题。问题界定包含两个方面:1. 谁;2. 遇到了什么难题,也即,1. 我们要为谁解决问题;2. 我们要为TA解决什么问题。

每个项目都有很多利益相关方。在所有相关方当中,我们首先要明确,谁是项目要服务的“最终对象”。

CDR常常讲,教育项目,学生是最终对象;乡村项目,村民是最终对象;环境项目,水、土壤、空气、物种等是最终对象。

其他,如教育局、校长、老师、村委会、村民自组织、公益组织等等,往往都是“中间对象”,是为了改善最终对象状况,中间过程中要合作的伙伴。

界定对象,我们可以把重要利益相关方都列出来,排一排,谁是最终要关心的“最终对象”,谁是我们要合作好的“中间对象”。我们不仅自己要知道这个排列关系,而且要和“中间对象”一起达成共识,我们是要一起帮助“最终对象”。

当然,上述是CDR的摆法,不同的机构有不同的摆法,每家机构可以根据自己的实际状况摆一摆,不要进行道德判断,这么摆更道德,那么摆不道德,不要这样理解。摆法不同,通常都是因为机构战略定位不同。

一个有意思的问题是,所有利益相关方,一定要摆出来谁是最重要的最终对象,谁是中间对象吗?我想起,阿里巴巴价值观体系的第一条就是,“客户第一、员工第二、股东第三”,为什么不说大家是命运共同体呢,你觉得原因是什么?

界定问题

接下来,我们要界定最终对象遇到了什么难题(Problem)?注意,这里的问题是Problem,是困难,难处、痛点,而不是Question(提问、思考题)。

如何界定问题呢?

一个办法是,我们可以直接观察、询问或思考,最终对象遇到了什么难处?

职业教育项目,可能是学校里教的内容与企业应用严重脱节,学的东西没有用,找不到工作。早期养育项目,可能是乡村0-3岁幼儿在身体、智力、语言、运动、社交等方面发育迟缓。生态保护项目,可能是濒危物种数量锐减,生存繁衍面临巨大挑战。

另一个办法是比较。所谓问题,就是现状与期望状况的差距。因此,问题通常由比较而来。常见的比较有四种:

- 与标准比:如国际标准、国家标准、行业标准等。

- 与参照系比:城乡差距,男女差距、民族差距、地域差距等。

- 与过去比:如收入下降、数量下降、质量下降、多样性下降等。

- 与理想状况比:也即最终对象对未来工作生活的期望。

例如联合国可持续发展目标(SDG),行业发展规划、纲要、指南,行业统计等等,这些都可以指导我们界定问题。

界定问题(或需求),也有一个很有意思的讨论。一种观点认为,用户最知道自己想要什么,因此我们必须做需求调研,必须问服务对象。但还有一种观点,乔布斯就说,消费者不知道自己要想什么,在汽车造出来之前,如果你问消费者需要什么,他会说要更快、更好的马车。你是什么观点?为什么?

分析问题

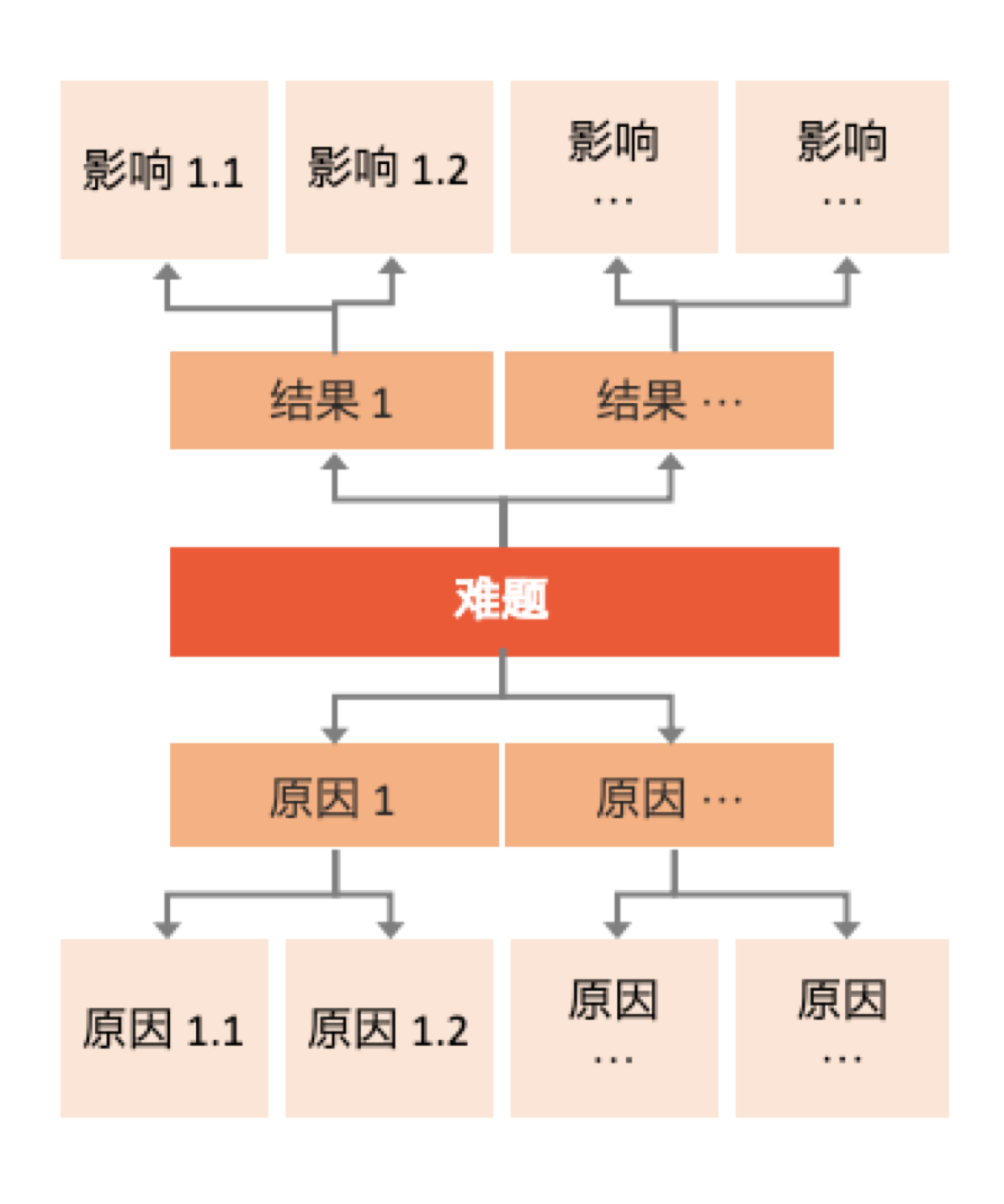

界定完问题,接下来要分析问题。这就用上了问题树这个工具。CDR画过一个问题树,样子如下:

我们把前面界定的问题放在中间,作为“问题树”的主干。然后,有两个方向的分析。

第一个方向,是往上走,问so what,“这个问题会带来什么问题?”。它通常能解释,这个问题为什么特别重要,为什么特别值得关注。

我们经常觉得自己的工作特别重要,不需要解释,其实不然,尤其是走出小圈子,想影响跨界利益相关方的时候。雪豹保护为什么重要?阅读为什么重要?艺术教育为什么重要?性少数群体的权利为什么重要?答案并非一目了然。

第二个方向,是往下走,问why,“是什么原因造成的?”。找原因是为了找办法,当原因找得越具体、越清楚的时候,办法就越容易出来。

这里透露了一个“找办法”的办法。通常找办法,人们会去看别人是怎么做的,这也很有启发性。但别人的办法,环境不同、能力不同、资源不同,可能并不适合我们。最根本的办法,还是找原因,然后对症下药。

问题树,往上走,往下走,可以走很多层,无穷尽也。到底要多少层呢?视情况而定,没有定论。丰田公司为推动精益生产,鼓励问“五个为什么”,问少了找不到关键原因,问多了又太耗费时间,通常五层就够了。五层已经比我们绝大多数人问得多了很多了。

不好的问题什么样

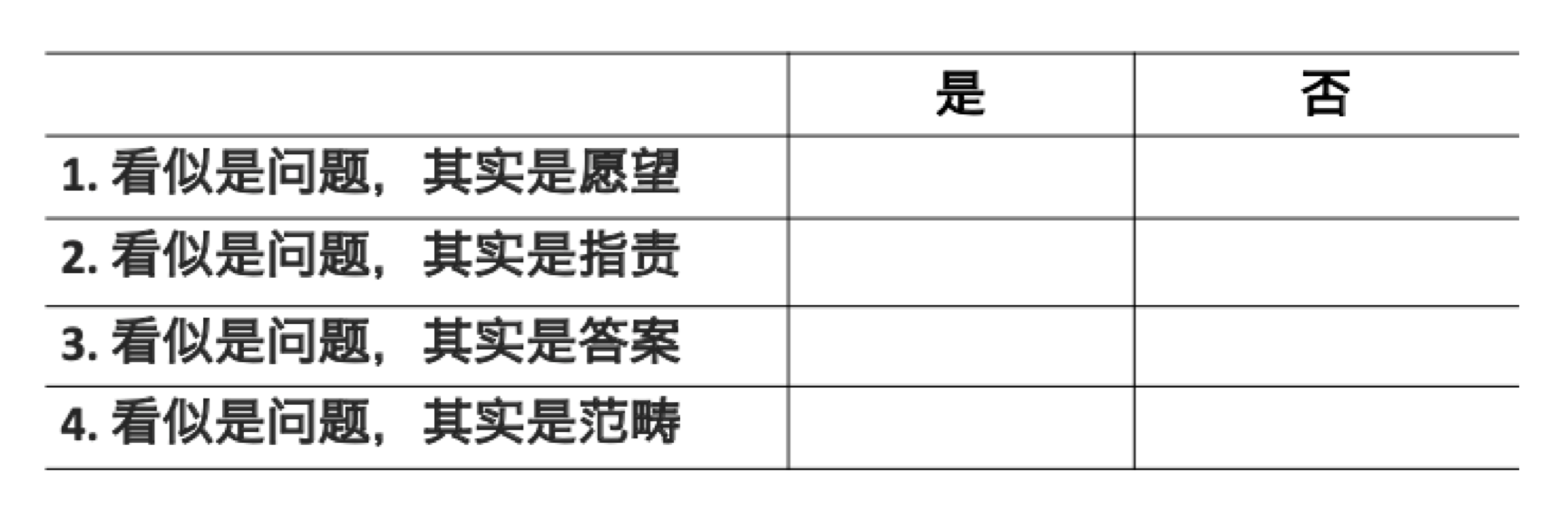

什么是好的问题界定和分析,这很难回答。但什么是不好的问题分析,反而更好说一些。我这里总结了四种不好的问题描述,可供大家引以为戒。

第一种:看似是问题,其实是愿望。

举例:

- 邻里守望、彼此关心的社区

- 大学生毕业后能找到自由宽松、收入高、价值感强的工作

- 公益机构彼此之间很少合作

说它们界定得不好,是因为它只表达了愿望,没描述问题,没有实现这些愿望怎么了,不说问题就很难说服别人这些愿望值得追求。

第二种:看似是问题,其实是指责。

举例:

- 学生积极性不高

- 企业不履行社会责任

- 员工主动性不高

说它们界定得不好,一部分原因,它们是道德口号,空喊“要努力学习”,“要主动工作”,“企业要成为社会公民”,基本没用。另一个原因,它们都是指责,通常不能当着人家面讲的。问题不能公开讲,就很难成为大家共同面对的问题。

第三种:看似是问题,其实是答案。

举例:

- 公益人缺少培训

- 公益项目缺少评估

- 年轻人需要职业培训

这就是典型的锤子思维。你擅长做培训,就总觉得别人缺培训,其实未必。当我们分析问题的时候,要把自己做的事情放在一边,这样才能客观。

第四种:看似是问题,其实是范畴。

举例:

- 教育公平的问题

- 男女平等问题

- 公益组织能力问题

上述,都是画了一个大框,太宏观、太笼统、没有靶心,不知道怎么下手。就像你去医院看病,医生说你身体不好,你敢让他治吗?他说你心脏不好,你敢让他治吗?他得查出来具体心脏出了什么问题, 你才敢让他治。

这是一个自检表,供大家参考。

不分析问题不可以吗?

问题分析方法似乎很简单,但真做起来其实很难。行动派的人通常不喜欢这件事。行动才有力量,坚持行动就有更大的力量,先行动起来再说。这个说法是很有道理的,把所有的事情都弄明白再行动,确实行不通。

替代方案是什么呢?都容易想到,边行动边把问题弄明白。

但是,真的吗?可不可以只管行动,不把问题弄明白呢?为什么一定要弄明白?不弄明白不行吗?

再想一想。

几个相关的问题和思考

问题1: 阿里巴巴的组织价值观体系的第一条是,“客户第一、员工第二、股东第三”,为什么一定要排个座次呢?为什么不能说大家是命运共同体呢?你觉得原因是什么?

1.相关方排序有非常现实的作用

什么是价值观?价值观基本上就是价值排序。

各种事物都有价值,都有道理,大部分情况下可以调和,但有些时候也会出现冲突。经过审慎的思考,我们有意识地选择某项为重,某项为轻,这就是价值排序。自由很重要,平等也很重要,我选择了自由(或平等);财富很重要,道德很重要,我选择了财富(或道德),如此等等。

价值排序,很重要的一项内容,就是利益相关方排序。利益相关方那么多,都很重要,但你认为谁最重要。

排序,不是为了风格,不是为了腔调,而是有非常现实的作用。

1.1协调各方资源,为首要用户创造价值

利益相关方很多,每一方都想争取资源,都想得到重点关注,而且每一方也都能拿出正当的理由。

教育项目,教育局说政策特别重要,校长说学校管理特别重要,老师说教师能力与激励特别重要,教育NGO说校外教育特别重要。

大家利益有一致的地方,也有冲突的时候。试图响应所有人的需求,这很难做到,也几乎是最差的做法。

因此,事先明确谁是首要对象,并且和各方说好,然后协调大家的力量,劲往一处使,首先把首要对象服务好,然后大家再在过程中实现各自的收益。

这就是基础教育界经常说的,“一切为了孩子”。

1.2明确决策的根本依据

决策的时候,我们经常要平衡各方利益,考虑长短期安排。如果能够找到平衡点,当然是最好不过,但也总有不能平衡的时候,总有些人的诉求无法达到充分满足。每家机构,都会遇到这种决策困难的时候。

如果我们明确了谁是排在第一位的相关方,问题就可以转化为一个相对简单的问题:怎么做才是对首要相关方最有利的。

这么做决策,当然总会一部分利益相关方不那么愉快,但因为决策规则说明在先,因此也容易得到各方谅解。

1.3不断提醒,别忘了最重要的相关方

阿里巴巴集团把它列做价值观体系第一条,而且经常反复强调,为什么呢?

因为怕大家忘了。

组织大了,人多了,事情多了,人们很容易忘掉一些非常重要的事情,哪怕是一些事关生死存亡的事情。尤其是那些距离比较远,不是每天接触的人或事。

企业最怕失去对市场的感知,最怕不懂客户的需求,因此时时刻刻提醒大家,别忘了客户。

公益组织,也特别容易忘掉我们的最终服务对象。我们在去年做过的一些调研显示,公益组织对服务对象,在理念上非常重视,在行动上却容易忽视,对大额资助方,在理念上则容易批评,在行动上则比较重视。

因此,也需要反复强调提醒。

2.排序不同,业务逻辑就很不一样

针对不同的排序,不要做道德判断。排序不同,常常是组织定位不同。

比如大学,大家觉得谁是最重要的相关方?

不同的大学可能排序很不一样。比如,有的大学认为最首要是学生,他们的首要目标是培养学生,那么他们一定会特别注重开发适合学生的课程,提高老师的教学能力等。但也有大学认为,最首要的是专家教授,他们的首要目标是研发知识,学生就是教学活动的参与者,是学术专家生产和检验知识的手段,学生成长是从属性目标。

再举一个公益的例子。

假如有一个项目,动员大学生到农村去助农。这些项目的首要相关方,是村民还是大学生?如果是村民,它是一个农村发展项目,首要目的是村民发展,大学生是手段。如果是大学生,首要目的则是青年人发展,村民则是手段,这个时候,农村是锻炼的舞台,村民就得接受大学生不懂农村、助农不专业的问题,因为它的成效不是农村的变化,而是大学生的成长。

很多机构,不能旗帜鲜明地说出自己的最首要的用户是谁,也是组织战略摇摆的表现。

问题2: 一种观点说,用户最知道自己想要什么,因此一定要做需求调研,但乔布斯说,“消费者不知道自己想要什么”,不支持需求调研,在汽车造出来之前,如果你问消费者需要什么,他会说要更快、更好的马车。你支持哪一种观点?

这道题,核心是用户调研与用户洞察的区别与联系。

胡适先生曾经讲过一个比喻:好的医生,一定会问病人他哪里不舒服,但他不会全部相信病人的话,更不会按照病人的要求看病,他必须做一番检查的功夫,然后做出自己的判断。

这里头有几个动作,非常重要。

1.要与用户互动,这个环节不能少

企业最怕失去对用户的感觉,因此会设计一系列机制,来避免这种情况发生。有些企业会要求高管定期到服务用户的一线;有的做产品开发,会让用户测试原型;有的做竞品分析;有的做市场调研。

这些都是用户调研。它特别强调以“事实为基础”,做出客观的观察和记录。我们首先把事实弄清楚,然后再做用户分析和判断。有些判断说的斩钉截铁,观点新颖,但如果没有事实做支撑,就很容易犯错误。

2.提炼关键发现,形成洞察

用户调研的目的,不是得到一堆数字或一篇报告,而是为了得出洞察,从而指导项目设计。如何得到用户洞察,当然也有一些工具,有兴趣的朋友可以网上搜一搜,但我觉得,它没有现成的技巧、公式、工具指南,它需要敏锐的观察力。洞察是一种创新性思考能力,它可以训练,但没有公式。

有事实,有数据、有案例,并不一定会产生用户洞察。有限的信息,也可能产生用户洞察。我们要明确的是,用户调研的目的是为了获得用户洞察,不要为了调研而调研。

3.用户洞察同样需要用户检验

所谓用户洞察,也可能是错的。当乔布斯产生了创意,制造出智能手机之后,它到底会不会受到欢迎,同样需要用户反馈,后期迭代升级,也会听取用户反馈。

因此可以说,用户调研的目的是为了获得用户洞察,但用户调研是用户洞察的起点,也是用户洞察的重点。

有一位朋友的回答,我觉得很有意思,在这里略作调整,分享给大家。

她应该是做社区工作的,她说情况可能会分为三种:

一是有些问题,社区居民很有基础,他们非常清楚知道他们想要什么。

二是有些事情,社区居民之前也没想到 ,我们可以通过引导讨论,让需求在讨论中浮现出来。

三是有些事情,社区居民之前没见过,我们可以带一些新想法、新做法进去,让他们看、用、体验,然后看他们的接受程度。

问题3. 您看过哪些特别有启发的问题分析案例吗?

CDR编译了2篇案例,分别为印度心理健康领域扫描和印度青春期女童保护领域扫描,推荐给有兴趣的朋友进一步研读。尤其是重点看看,它们如何界定问题,从哪些层面切入分析,又提供了哪些事实做支撑。

有几个要点很值得参考。

1.一句话概括核心问题

英文报告第一页就指出,2020年之前将有1/5的印度人遭遇心理疾病的困扰,它会影响各个年龄段、各种教育背景、各种收入阶层的人。心理疾病并不鲜见。

它符合我们课程中对问题的定义:最终对象面临的难处。对吧?

2.多角度分析问题原因

它从从业人员、基础设施、服务方式、意识、研究和证据、政策、资金7个方面分析原因。 虽然一家基金会极少能够从7个方面进行干预,但在问题分析阶段,尽量全面分析原因,形成全面认识,可以避免盲目选择一种干预方式。

3.它分析了供给的短缺

比如,需要70000名精神科医生,目前只有4000名;需要23000名掌握精神病学的社工,目前只有3000名;需要269750名精神科护工,目前只有1500名;在印度,至少有350万人因为心理疾病需要住院,但目前只有26000张床位。

4.分析到了深层次的结构性原因

比如,它指出,印度的心理健康发展太注重临床治疗,而很少从公共卫生的角度考虑,也忽略了社区护理的作用。

它更是指出了人们的观念和意识问题,比如通常认为心理疾病很少见,其实发生率很高;通常认为,心理疾病患者具有攻击性,实际上他们更容易受到攻击;通常认为,心理疾病治疗非常昂贵,实际上也有可负担的方案;通常认为,心理疾病很难治愈,实际上治愈率也很高。

它指出对心理疾病的污名化由来已久,也存在一些根植于文化的错误认识,比如说心理疾病是邪恶神灵、黑魔法或前世的罪恶所导致,这些会导致延误求诊、妨碍及时治疗、打乱整个康复过程。

虽然从数据统计上,我怀疑它有夸大的嫌疑,有时候为了突出问题的严重性,人们可能会故意选择较宽泛的定义,较大数额的数字。撇去这个嫌疑,这份报告,分析得如此系统,呈现得又如此简洁,很值得学习。

_20231225115943.jpg)